認識膠彩畫--讀「台灣膠彩畫之父──林之助」

Lin Chih-Chu ,the Father of Taiwan Glue Color Painting

Lin Chih-Chu ,the Father of Taiwan Glue Color Painting

楊平猷

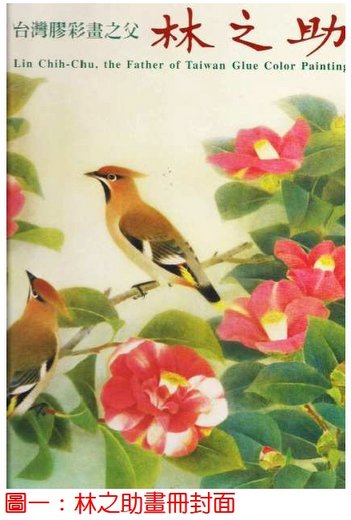

2000年,大洛杉磯台灣人傳統週委員會與南加州台灣師範院校校友聯合會主辦「台美人鄉情藝展」的籌備時,林之助老師是當然的受邀人。為了海報與新聞稿的編寫方便,林之助老師的千金林長華女士,送給我一本林之助老師的紀念畫冊【台灣膠彩畫之父──林之助】。之後,偶而思想起國寶級一代大師的藝術風範,常一再翻閱欣賞師習。真的,林老師的畫作之美,無與倫比。不論構思、造型、筆法、用色、層次、韻味,都符合藝術原理,理性感性兼具,真是繪畫中的孟德爾頌。在該書「序」中的介紹,更是令人感動。

2000年,大洛杉磯台灣人傳統週委員會與南加州台灣師範院校校友聯合會主辦「台美人鄉情藝展」的籌備時,林之助老師是當然的受邀人。為了海報與新聞稿的編寫方便,林之助老師的千金林長華女士,送給我一本林之助老師的紀念畫冊【台灣膠彩畫之父──林之助】。之後,偶而思想起國寶級一代大師的藝術風範,常一再翻閱欣賞師習。真的,林老師的畫作之美,無與倫比。不論構思、造型、筆法、用色、層次、韻味,都符合藝術原理,理性感性兼具,真是繪畫中的孟德爾頌。在該書「序」中的介紹,更是令人感動。

所謂「膠彩畫」Glue Color Painting,是台灣所獨有的名相,也甚少為外界所認識。而膠彩畫的技法,卻不是林之助老師所獨創。

早期台灣第一代膠彩畫畫師,如:呂鐵州、陳進、林玉山、郭雪湖、陳敬輝、林之助等,都是師承東瀛。其中郭雪湖雖無師承,也有他獨到的一面,但也從東洋畫中揣摩而來,再融合以西方後期印象派畫法,與唐山南派沒骨水墨技法,成為另一種獨到的風格,當不在話下。因此這些膠彩畫在民間常被稱為「東洋畫」。我學生時代就這樣稱呼。而東洋諸師的傳承的源頭,應推日本「大化革新」時,從唐國文化搬遷而來。當時唐國流行華麗的官方院體北宗風格。研磨不具黏性的石粉金粉,調和以水膠黏劑的方式來作畫。顏立本最為代表。到宋國時代,宋徽宗的花鳥,更具風範。日本畫家以日人風俗歷史為體裁,演化成另一風格成日本畫。台灣的先輩畫家又以台灣本土風情為體裁,以膠繪彩這樣的畫法,又形成一套。不同於中國轉進來台時承襲明清流行的水墨畫。在台灣省展作品官方分類上,列為「國畫第二部」。一九七三年中日斷交後,國民黨政府為了切斷台籍畫家的懷日情節,取消「第二部」。

早期台灣第一代膠彩畫畫師,如:呂鐵州、陳進、林玉山、郭雪湖、陳敬輝、林之助等,都是師承東瀛。其中郭雪湖雖無師承,也有他獨到的一面,但也從東洋畫中揣摩而來,再融合以西方後期印象派畫法,與唐山南派沒骨水墨技法,成為另一種獨到的風格,當不在話下。因此這些膠彩畫在民間常被稱為「東洋畫」。我學生時代就這樣稱呼。而東洋諸師的傳承的源頭,應推日本「大化革新」時,從唐國文化搬遷而來。當時唐國流行華麗的官方院體北宗風格。研磨不具黏性的石粉金粉,調和以水膠黏劑的方式來作畫。顏立本最為代表。到宋國時代,宋徽宗的花鳥,更具風範。日本畫家以日人風俗歷史為體裁,演化成另一風格成日本畫。台灣的先輩畫家又以台灣本土風情為體裁,以膠繪彩這樣的畫法,又形成一套。不同於中國轉進來台時承襲明清流行的水墨畫。在台灣省展作品官方分類上,列為「國畫第二部」。一九七三年中日斷交後,國民黨政府為了切斷台籍畫家的懷日情節,取消「第二部」。 林之助老師不畫沒看過的景物。最初他遊日返台後,以台灣本土景物民間風情寫生作畫,創造出台灣式以膠繪彩的繪畫,並以此授徒推廣及學校授課。

林之助老師不畫沒看過的景物。最初他遊日返台後,以台灣本土景物民間風情寫生作畫,創造出台灣式以膠繪彩的繪畫,並以此授徒推廣及學校授課。

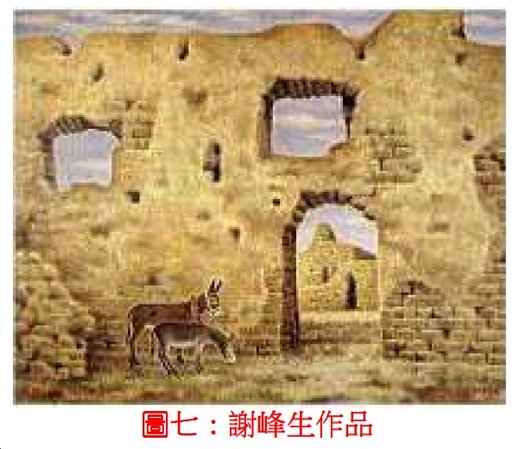

顏料混合以油料粘合濟繪畫叫油畫,粘合水以作畫叫水彩畫,以礦物質色料、泥質色料、金屬色料與動物膠水混合作畫,應該叫膠彩畫。林之助更以這種畫法源自唐代古老技法來說服各方,由他的得意弟子謝峰生、曾得標發起正名,建立台灣所獨有,取得省展設立「膠彩畫部」,成立政府立案的「台灣膠彩畫協會」,膠彩畫即得台灣各界的認同。

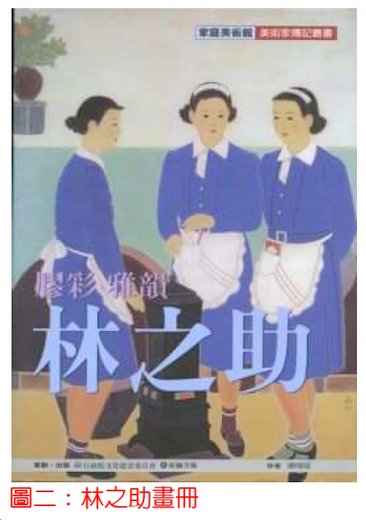

為釐清膠彩畫(以膠繪彩)材料與技法的問題,個人曾電話清水好友廖大昇。廖兄是林之助老師的入室學生,在膠彩畫界頗有名氣。他說,膠彩畫和中國畫基本上沒有不同。唯一差異,在膠與彩混合時機的不同。中國畫的材料製作商,把膠直接混合色料粉中,調出成品出售,畫家像水彩原料般調水作畫。而台灣膠彩畫商,則採日本畫製作商的方式。膠與色料分開出售 台灣膠彩畫家作畫時,膠與彩自己隨時調和,多層次下筆,先後膠水與色料的比例隨時調整。首先為了黏著底本堅固,膠份較濃,之後講究色澤變化,膠份漸減,形成所謂(以膠繪彩)的說法。 膠彩畫家的執筆方式,也不同與中國畫家書法方式(參見圖二林之助的作畫圖)。至於底本,或絹或紙和中國畫相同。通常底本為半透明。畫時,先作草稿,在草稿上修改。定稿後,正本放上面方便描繪Lay out,準確造型。多次上彩直到滿意才完成。

為釐清膠彩畫(以膠繪彩)材料與技法的問題,個人曾電話清水好友廖大昇。廖兄是林之助老師的入室學生,在膠彩畫界頗有名氣。他說,膠彩畫和中國畫基本上沒有不同。唯一差異,在膠與彩混合時機的不同。中國畫的材料製作商,把膠直接混合色料粉中,調出成品出售,畫家像水彩原料般調水作畫。而台灣膠彩畫商,則採日本畫製作商的方式。膠與色料分開出售 台灣膠彩畫家作畫時,膠與彩自己隨時調和,多層次下筆,先後膠水與色料的比例隨時調整。首先為了黏著底本堅固,膠份較濃,之後講究色澤變化,膠份漸減,形成所謂(以膠繪彩)的說法。 膠彩畫家的執筆方式,也不同與中國畫家書法方式(參見圖二林之助的作畫圖)。至於底本,或絹或紙和中國畫相同。通常底本為半透明。畫時,先作草稿,在草稿上修改。定稿後,正本放上面方便描繪Lay out,準確造型。多次上彩直到滿意才完成。

林之助老 師的畫作態度嚴謹,優美高雅,理性感性均具,韻味十足。在膠彩畫先輩中最被推崇,徒眾最多,成為一代大師,被尊稱為「台灣膠彩畫之父」。

師的畫作態度嚴謹,優美高雅,理性感性均具,韻味十足。在膠彩畫先輩中最被推崇,徒眾最多,成為一代大師,被尊稱為「台灣膠彩畫之父」。

師的畫作態度嚴謹,優美高雅,理性感性均具,韻味十足。在膠彩畫先輩中最被推崇,徒眾最多,成為一代大師,被尊稱為「台灣膠彩畫之父」。

師的畫作態度嚴謹,優美高雅,理性感性均具,韻味十足。在膠彩畫先輩中最被推崇,徒眾最多,成為一代大師,被尊稱為「台灣膠彩畫之父」。

時代在改變,膠彩化的型態也在改變。林之助老師不畫沒看過的事物。膠彩畫的第二代第三代則不然。多樣的台灣社會裡,人們是相互觀摩相映助長的。目前的廖大昇,也接受大時代藝術的滋潤,他也正為自己的新面貌嘗試與努力著。

我們也期待看到整體膠彩畫界新境界的開展,那時膠彩畫就是膠彩畫,沒有中國畫或東洋畫的問題了。讓我們從實際畫面來欣賞吧。

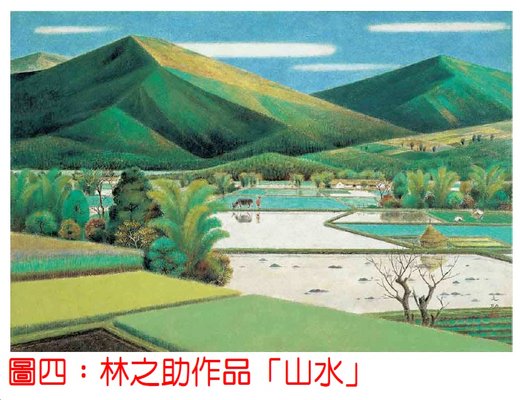

圖一,圖二為本書的封面,早期典型的「東洋畫」風味,圖三林之助畫「蘭花」,工法氣度堪比宋徽宗所畫的花鳥。圖四林之助作「山水」,造型已遠離傳統,夾帶西洋現代風。

圖一,圖二為本書的封面,早期典型的「東洋畫」風味,圖三林之助畫「蘭花」,工法氣度堪比宋徽宗所畫的花鳥。圖四林之助作「山水」,造型已遠離傳統,夾帶西洋現代風。

圖五、圖六為廖大昇的作品,雖還無法擺脫傳統,但可以看出他的思路已然不同,圖六的技法似乎也下了更多功夫,在膠彩畫的現代化,做了相當的努力,建立了他自己的風格。

謝峰生也是個人從前中部美術協會的好友,是林老師的得意門生之一。圖七圖八為謝兄所作。畫面上是完整的古典技法, 但體裁構思與情緒經營,已與某些現代藝術指向內心世界掛勾。他應用光影透視,佈置出的深遠廣大空間,已表達了他生命的內在意涵,營造了神秘世間。請參考圖一林老師的畫,雖有明暗來分別前後深度,但這古典明暗不代表光影。

但體裁構思與情緒經營,已與某些現代藝術指向內心世界掛勾。他應用光影透視,佈置出的深遠廣大空間,已表達了他生命的內在意涵,營造了神秘世間。請參考圖一林老師的畫,雖有明暗來分別前後深度,但這古典明暗不代表光影。

但體裁構思與情緒經營,已與某些現代藝術指向內心世界掛勾。他應用光影透視,佈置出的深遠廣大空間,已表達了他生命的內在意涵,營造了神秘世間。請參考圖一林老師的畫,雖有明暗來分別前後深度,但這古典明暗不代表光影。

但體裁構思與情緒經營,已與某些現代藝術指向內心世界掛勾。他應用光影透視,佈置出的深遠廣大空間,已表達了他生命的內在意涵,營造了神秘世間。請參考圖一林老師的畫,雖有明暗來分別前後深度,但這古典明暗不代表光影。

現代人用現代的頭殼作畫,畫出的是現代畫。所謂膠彩畫,誠如林之助老師所說,只是以膠繪彩而名為膠彩畫。膠彩畫的未來也可能有無限的表達與發展的空間。

以上的圖檔資料除採自【膠彩畫之父」一書外,也採自網上搜尋剪貼,感謝之餘,讀者也可以上網欣賞更多的畫家。

沒有留言:

張貼留言